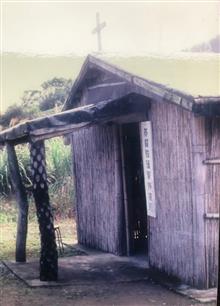

| | 1969年建立的基督教藩寮佈道所。(相片提供/益茱莉) |

|

一張泛黃的老相片裡,十字架高高立在屋頂,削去枝幹的筆筒樹立成撐持門廊的柱子,竹子搭成的牆面,招牌隱約可見……。這相片引發人對早期原住民部落領受基督福音的想像,遙想先人如何熱情地建立教會,過起團契生活。 █十年疑問獲得解答 2013年7月,美國歸正教會(RCA)宣教師益茱莉(Judith Rae Estell)退休,即將返回美國之際,曾捐贈數張丈夫益士德(William Henry Estell,1929~1990年)牧師在原住民部落宣教時拍攝的相片。其中,一間以大自然元素構築的禮拜堂令人驚嘆。 相片中的禮拜堂以台灣原生種桫欏科樹蕨筆筒樹作門廊的立柱,茅草鋪設的屋頂、竹子搭起的牆面,門側掛的招牌寫著「基督教藩寮佈道所」。乍見時,筆者心中讚嘆,多麼有創意的綠色建築,竟然採用山林裡漫山遍野、隨手可得的植物建造!簡樸中透著一股神聖性,向人們昭示「上主在這裡」。 筆者靜心凝視相片,默然領受聖靈牽引,探索相片中教會故事的想望油然而生。這是哪裡的教會?屬於哪個族群?背後是什麼樣的族群宣教史?教會如今是否仍舊存在?隸屬台灣基督長老教會哪個中會?樣貌又是如何?可惜,筆者翻閱《教會一覽表》,未見任何與「藩寮」相關的線索。向周遭原住民教會牧長探詢,亦未得到任何解答。 直至2024年6月,因著查詢「山里教會」的史料,筆者翻閱1985年出版的《台灣基督長老教會設教120週年年鑑》,竟意外發現似曾相識的相片,與記憶中的影像吻合了。那是當時隸屬於阿美中會的蕃薯寮教會,至此,放在心裡長達十年之久的疑問終於得到解答,令人既驚且喜。7月20日,週六的午後,筆者頂著夏日的豔陽,握持基督教藩寮佈道所的相片複本及《台灣基督長老教會設教120週年年鑑》中蕃薯寮教會的影本資料,憑藉一縷執念尋找教會昔日的痕跡。 █親赴現場尋覓芳蹤 當時,筆者以手機在Google地圖搜尋「蕃薯寮教會」未果,卻尋見了「門諾會芳寮教會」。抵達教會所在地,偶遇教會執事陳阿清,筆者手持老相片複本詢問,終於確認:基督教藩寮佈道所即是今日的基督教門諾會芳寮教會。 筆者訪談陳阿清執事後得知,老相片中的茅屋竹牆禮拜堂,也就是基督教藩寮佈道所,數年後因不敵颱風吹襲而倒塌。會友雖無力重建禮拜堂,但也沒有就此放棄信仰,而是輪流於各個家庭聚會。 依據《台灣基督長老教會設教120週年年鑑》記載的蕃薯寮教會資料,以及當日陳阿清執事的口述歷史內容,筆者整理出以下的教會簡史: 昔日蕃薯寮位於今日花蓮縣壽豐鄉水璉村鄉界,邊臨豐濱鄉界牛寮坑。依據《台灣基督長老教會設教120週年年鑑》文獻記載,起初基督教藩寮佈道所信徒為來自外地的移民及與在地阿美族原住民通婚的拓荒榮民,並與臨近鄉鎮信徒共同聚會,信徒大多居住於蕃薯寮及牛寮坑。 初期愛主信眾約有30多人,由榮民曹弟兄與眾多愛主的信徒於1969年共建茅屋竹牆的禮拜堂。依據存留的相片可知,當時的教會名稱為「基督教藩寮佈道所」。是年,吳東祥先生向基督教芥菜種會牧師唐華南建議,請求該會輔導協助該佈道所傳福事工。芥菜種會遂差派當時花蓮習藝所(義工學校)教師高南海,於每主日至基督教藩寮佈道所帶領主日崇拜。 依據《台灣基督長老教會設教120週年年鑑》記載,1980年3月開始,藩寮佈道所由芥菜種會交由長老教會,由阿美中會直接管理輔導。之後,由於人口遷居、外移,信徒逐漸減少,加之阿美中會傳道師缺乏等緣故,起初建的茅屋竹牆禮拜堂倒塌後,未再重建禮拜堂,但信徒仍持守家庭教會模式聚會。之後,高南海持續牧養關顧信眾直到今日,不僅他退而不休,其家人也堅定在教會聚會、事奉,陪伴教會的餘民。 《台灣基督長老教會設教120週年年鑑》並未詳細記載藩寮佈道所更名的時間及經過,只知1985年當時仍記載「蕃薯寮教會」。根據現任執事陳阿清(註1)口述,因花蓮縣政府整編鄉村名稱,蕃薯寮教會再更名為「芳寮教會」,會址為花蓮縣壽豐鄉水璉村芳寮22號。其後,阿美中會由於多方因素,譬如中會缺乏傳道人,難以差派牧者牧養,無力關顧位處偏遠、僅剩少數年老信徒之教會,以至教會與信眾被遺忘,終至消失於長老教會的《教會一覽表》。 直至2019年,芳寮教會承接位於花蓮的台灣基督教門諾會富安教會關懷部落中老年事工,信眾接受富安教會提議,由富安教會牧師鄭玉章協助關顧該區信徒。2021年9月,富安教會推薦芳寮教會加入門諾會,並成為其母會(註2)。富安教會通過全台門諾會募款,協助重建芳寮教會,新會堂於2023年落成,教會於是再次更名為「基督教門諾會芳寮教會」。 2024年7月30日午後,筆者至壽豐鄉戶政事務所查詢《台灣基督長老教教會120週年年鑑》之記載,以確認教會住址及土地歸屬權,得知1985年教會會址為花蓮縣壽豐鄉水璉村20鄰296-4號,土地為陳天賜所有。亦即1969年設教時,教會名為「基督教藩寮佈道所」,期間一度更名為「蕃薯寮教會」,直至1984年3月11日,壽豐鄉整編鄉村名稱與地址,而後蕃薯寮教會再度更名為「芳寮教會」至今,會址改為花蓮縣壽豐鄉水璉村芳寮22號;2023年,教會更名為「基督教門諾會芳寮教會」,土地所有權登記在教會名下。 █雖微小卻未曾失落 一張相片引領筆者探索早年原住民宣教、建立教會與信徒團契的故事。輾轉找到扎根成長的原點後,筆者發現微小的信仰群體始終持守所信,縱然遭遇數次風雨襲擊,以至有形的教會建築倒塌,無形教會卻未曾離散,自始堅立至今。誠然如聖經以賽亞書55章8~9節所述:「上主說:我的意念不是你們的意念;我的道路不是你們的道路。正如天高過地,我的道路高過你們的道路;我的意念高過你們的意念。」(現代中文譯本2019版) 綜觀前述教會歷史演變的進程,自芥菜種會差派使者關顧的基督教藩寮佈道所,到長老教會管理輔導的蕃薯寮教會,再到門諾會支持的芳寮教會,表面上看,教會之所以至今仍屹立偏鄉,乃倚靠眾信徒跨越宗派的撐持,先後投入、連結與合作。但實際上,人何其有限,有限之人僅能做有限之事,唯有上主的旨意最純全、美善。若不是上主在耶穌基督裡賜給眾人合一的心,眾信徒如何能夠不分宗派接力支持教會存留?因著基督,我們始能夠學習一起宣教、一同成長,誠心成為福音的使者。 ※註

1.陳阿清為《台灣基督長老教會120週年年鑑》記載提及的蕃薯寮教會長老陳天賜之子。

2.更多關於富安教會的資訊,請參考其官網:https://www.mennonite.org.tw/church/eastern_church/03-8531823。 文章與圖片來源:台灣教會公報第3826期 相片提供:益茱莉 |